Relatos (selecciona)

24, 25 y 26 octubre 2008

Era el primer fin de semana senderista del nuevo curso.

Tras las iniciales excursiones de puesta a punto después del parón del verano, la perspectiva del viaje a Alcalá del Júcar auguraba el disfrute de dos días de convivencia en la Naturaleza, con los amigos hechos a golpe de largas caminatas, duras subidas y traicioneras bajadas, y con los desconocidos que, a partir de ese momento, dejarían de serlo para siempre.

En la espera de los autobuses ya se notaba la ilusión, la alegría de los reencuentros, el ánimo común de pasarlo bien, de disfrutar con todos los sentidos de esta nueva oportunidad que nos estaba ofreciendo la vida. (¡No hay que dejar pasar ni una!). Y el rumor alegre de los primeros en llegar fue transformándose en claro bullicio, expectante y prometedor, conforme más senderistas acudíamos a la cita.

Sin embargo, algo me llamó la atención al montar al autobús; ¡José Antonio no subía!

Algo alarmado, le pregunté a Loles: «¿es que no viene Jose?», a lo que ella respondió: «sí, pero en su coche», ante lo que volví a la carga: «¿y eso?». No obtuve más explicación, que un gesto desvaído y extraño en su cara, que no supe interpretar, pero que me indicó a las claras que no debía insistir más, por lo que me enfrasqué junto con ella, en repartir los impresos personalizados con el número de casa y habitación de cada uno de los compañeros viajeros, además de cobrar y entregar la información de las excursiones, aun cuando seguí con mi sensación interna de que algo anómalo estaba pasando.

Aún no sabía que los dos habían urdido algo que pretendían guardar en secreto por el momento.

Llegamos tras un viaje pasado por agua y oscuridad, hasta un momento en el que la tierra pareció hundirse de golpe. Al fondo de una gran hondonada avistamos un reguero de luces mágicas que serpenteaban a lo largo de lo que debían ser los márgenes del río.

Allí estaba el Júcar, prodigiosamente límpido, mirando imperturbable hacia las balconadas de casas colgadas de las paredes de roca, arracimadas, como sujetándose las unas a las otras para evitar caer al vacío, y presididas colosalmente por las torres de Castillo e Iglesia, que se alzan majestuosas destacando del casar.

La visión primera nos encogió el corazón, admirados de tanta belleza de golpe.

La bajada de los autobuses por la estrecha carretera zigzagueante, flanqueada de precipicios y negrura, terminó de encogérnoslo, hasta que por fin pudimos poner pié a tierra sanos y salvos.

Luego, el revuelo de las maletas, la búsqueda de la casa prometida, los acoplamientos, las distribuciones, el deshacer de equipajes y una rápida mirada al entorno, antes de preparar para cenar.

Sentados tras ella, bajo los porches de nuestras cómodas casas que se confrontaban en dos filas, con zona de calle peatonal entre ambas, pareciera aquello más un «boulevard» de ocio y esparcimiento tranquilo, que una acampada senderista, al que solo le faltaba la presencia de un kiosco de bebidas en un extremo y el vendedor de globos para los niños que, por cierto, estaban presentes como siempre, dándole patadas a un balón y aporreando todo lo que tuvieran por delante, incluidos los recién llegados.

Después, el agradable paseo de reconocimiento del lugar por la ribera del río, -mientras éramos sutilmente increpados por el numeroso grupo de niños del lugar, quienes a nuestro paso gritaban algo así como: —¡ahí va, si parece un ejército...!, nos terminó de preparar los cuerpos para buscar el suave calor bajo las sábanas y mantas, que de ningún modo estaban de más.

Al día siguiente, y tras la excursión llevada a cabo sin que se produjeran incidencias, (que no voy a relatar, porque no es ese el objetivo de esta narración), una vez duchados y mudados de ropa, descansábamos de nuevo a la puerta de la casa, mirando lánguidamente hacia el «boulevard», -y por supuesto a los niños de la pelotita-, cuando de pronto aparecieron Loles y José Antonio y sin más preámbulos dicen: «necesitamos cinco voluntarios de 70 Kg. de peso», con lo que sin darme por aludido respondí: «me parece que no doy el perfil, porque solo peso 65».

Sin darme más alternativa José Antonio repuso: «sí que das la talla, así que vamos», y otro tanto pasó con Nico y con Juanito.

Me recordó a aquel pasaje del evangelio en el que Jesús les dice a los apóstoles: «dejad todo lo que tenéis y a vuestras familias y seguidme, yo os haré pescadores de hombres», y poco me podía imaginar, que si bien no íbamos precisamente a pescar, si que terminaríamos mojados hasta el gorro.

Una vez que consiguió levantarnos de los asientos, nos hizo prometer que no diríamos nada a nadie, ya que se trataba de un secreto que se desvelaría al día siguiente, llegado su momento. Todos prometimos y así quedamos «Conjurados», como si de haber recibido una Gracia Especial se tratara.

Fuimos a recoger dos coches; el de Paco, (que tuvo que asumir su función de porteador sin derecho a preguntar más), y donde subieron Loles, Nico, Juanito y un despistado que creyó que estos eran los que se iban al pueblo de copas y aprovechaba viaje, y que al percatarse que se trataba de un grupo de trabajos forzados, se excusó con aquello del «...yo no lo sabía, yo me pensaba...» y al que le vino muy bien que Paco diera por finalizada su tarea como taxista y se volviera al pueblo, llevándolo con él y dando gracias al cielo por poder volver a tiempo de sus copas sin tener que enfangarse hasta los ojos.

De otro lado yo subí con José Antonio en su todo terreno, y en el que nada mas entrar, olí un intenso hedor, que por supuesto no me hizo retroceder, pero ante el que mi curiosidad se disparó, preguntando de inmediato:

—coño, Jose, ¿de donde sale ese olor?, contestándome como si se excusara:

—es que estaba arrumbada desde hace mil años en una casona abandonada

—¿pero qué es lo que huele tan mal?

—la balsa

—¿LA BALSA?, ¿Qué BALSA?

—la que vamos a construir ahora mismo para cruzar mañana al grupo, de orilla a orilla del Júcar, y claro, como la he calculado para que soporte cuatrocientos kilos o más, tenemos que probarla con cinco encima para ver si se hunde o no.

—ah, ya entiendo, con esos «corchopanes» putrefactos que se van deshaciendo en migajas, a los que has grapado unos paneles de corcho con bridas de plástico, y uniéndolos con unas cinchas a lo largo y ancho, que los aseguren, nos vamos a montar los cinco encima y vamos a cruzar el río..., ¡bien, creo que todo esto es bastante sensato!, ¡puedes contar conmigo!.

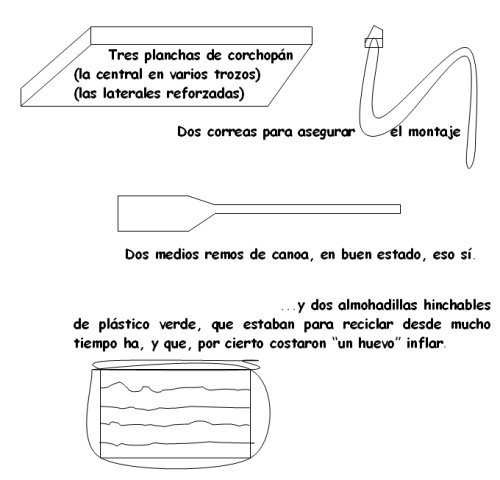

Llegados al punto convenido, nos apeamos de los vehículos y comenzamos a bajar «los materiales», que básicamente paso a describir mediante unos dibujos esquemáticos, no sin hacer hincapié en la cascada de sensaciones que se agolpaban en nosotros, y que fundamentalmente podrían resumirse en: incredulidad, asombro, inquietud en ascenso, zozobra y otros sentimientos funestos. En resumen, menos Loles, que debe de estar vacunada de espantos, o que le tiene fe ciega a José Antonio, o ambas cosas, los otros tres «conjurados» entramos en un transitorio pero intenso estado de SHOCK, del que salimos rápidamente en cuanto oímos la voz de Jose: ¡vamos a montarla!.

Alegremente risueños por fuera, y anonadadamente sombríos por dentro, nos pusimos manos a la obra apilando las planchas, atando las cinchas, atando un cabo para que la corriente no nos dejara sin embarcación, haciendo una primera botadura para comprobar que aguantaba nuestro peso... y dándonos cuenta inmediatamente que:

- Las planchas aguantaban peso, pero cinco no entraban ni de coña.

- La inestabilidad del artilugio era tal, que un mínimo braceo a destiempo, o incluso un inoportuno estornudo, la hacían balancearse de tal modo, que la inmersión en las frías aguas estaba asegurada.

No había más remedio. Vuelta a sacar la balsa, deshacer las cinchas, deshacer el entramado y dar sugerencias para conseguir estabilizar aquello:

—¿buscamos por el entorno a ver qué encontramos..?

—¿le ponemos troncos entre las planchas...?

—¿a lo mejor un sofá viejo que hay entre las cañas...?

—aquí hay una silla rota de pescador...¿?, servirá?

—esto no hay quien lo arregle...!!!

Tras merodear con ojo avizor y paso cansino, y dar vueltas y más vueltas, a José Antonio se le encendió la bombillita y dijo: —tengo un remo y dos cojines hinchables. ¡Ya está! Pusimos el remo entre las planchas, aseguramos estas de nuevo con las cinchas, inflamos como pudimos los cojines, (eran de los que tienen válvula y no se dejaban hinchar con facilidad), y los atamos a las palas del remo mediante seis bridas de plástico, que por casualidad, también se encontraban en el «bazar de cosas útiles» que esconde el coche de Jose.

Alborozados por el progreso, cogimos la estructura y la depositamos de nuevo en el río. ¡Que emoción!, y vuelta a probar. Esta vez parecía tener menos vaivén, pero ni de lejos admitía con seguridad a más de dos personas a la vez, por lo que decidimos poner el cartel de «Capacidad máxima segura 2 individuos bien avenidos», pero que como no había de donde colgar, al final no colocamos.

El resto debía ser fácil, pasar a la otra orilla llevando una cuerda larga para atar en un árbol y que nos sirviera para hacer los viajes de ida, jalando de la otra cuerda anclada en esta orilla, para recuperar la balsa y volver a embarcar a nuevos viajeros.

Pues no. Primero había que llegar a la otra orilla, y como el remo ya estaba empleado en otros menesteres, Jose tuvo que improvisar un nuevo método de impulsión consistente en aprovechar un trozo sobrante de corchopán, no más grande que una servilleta de papel, que hundiendo alternativamente a uno y otro lado del «bote», le impulsaba a una velocidad tal, que a los quince minutos de dedicación intensiva, había logrado avanzar hasta unos dos metros de donde había comenzado.

Desde la orilla no parábamos de animar y animar, y fumar y fumar, acongojados por el cambio progresivo de luminosidad, que iba consiguiendo poco a poco difuminar los colores de tan bello entorno.

José Antonio no se arredró, y quedándose en calzoncillos, nos hizo una demostración evidente de que «la fe mueve montañas», y de que «por cojones que llego a la otra orilla». Y llegó, vaya que si llegó, con los brazos destrozados, pero llegó.

¿Estaba resuelto el problema?. ¡De nuevo, No!

En esta parte de la orilla, (llamémosla Cis), el acceso al agua era fácil, pero no ocurría así del otro lado, (llamémosla Trans), donde el Cañar habíase adentrado en el río varios metros, con lo que poner pié a tierra era imposible sin meterse en el agua hasta el ombligo.

¡Maldición!, la leche que le dieron a las cañas.

¡Había que desbrozar y descañar y solo contábamos con unas tijeras y una navajuela esmirriada que de nuevo se encontraban entre los útiles de supervivencia esparcidos en el todoterreno!.

A todo esto, Nico nos explicó con su elevado conocimiento de lo náutico, que babor es la izquierda y estribor la derecha, (o al revés, que ya no me acuerdo), proa es delante y popa es atrás, y así nos sentimos todos más aliviados de que ya dominábamos la situación:

—¡larga cabo de popaaaaaa!

—¡cuidado con las cañas a estribor...!

—¿de que estribor me hablas, del de allí o del de aquí?

—¡tira de la cuerda hacia donde sea, que se clava las cañas, coño!

—que se pincha, que se pincha... se pinchó.

Así que recuperamos a Jose y balsa con un alerón pinchado, después de que asegurara, -como pudo y mojándose hasta el culo-, una cuerda al otro lado, para coger los utensilios de desbroce. Y allá que se fue de nuevo al tajo, no sin antes solicitar de Nico que lo acompañara en tan ardua faena, y este a su vez sugirió que sería bueno apilar unos cuantos troncos que hicieran de pontón de desembarco en la otra orilla, y como allí no habían muchos...

Mientras ellos se iban, Loles y Juanito, que era el reportero gráfico, se dedicaron con empeño a amontonar a mi lado troncos de árbol, ramas grandes, colchonetas podridas por la humedad, una silla rota de pescador aburrido, y yo a hacer portes para trasladar poco a poco todos estos «materiales de construcción», hasta su último destino como «desembarcadero oficial».

Fueron muchas las idas y venidas de la balsa con Nico como asegurador de mercancías a bordo, y muchas las veces que Jose y Nico se pincharon con las zarzas que, por supuesto, no podían faltar para dificultar aun más las tareas de «adecentamiento y dragado del puerto de arribada», y la noche se nos echó encima con toda su negrura. Menos mal que Loles, previsora ella, tenía un frontal que alumbraba con voluntad hacia la otra orilla, a la par que nos preguntaba continuamente: ¿se ve mejor con la luz o sin ella?, ante lo que farfullábamos por lo bajo: ¡vaya una mierda de luz», a la vez que le respondíamos que se veía «perfectamente» todo.

Al final, tanto esfuerzo dio sus frutos y transportamos por última vez a balsa y balseros, que llegaron empapados, magullados, arañados, jodidos, pero contentos, abrazándonos los unos a los otros, como si hubiéramos conquistado la cima del Everest ataviados con chanclas y camiseta de manga corta.

Ya de vuelta en el coche, comentábamos lo «seguro que resultaba el sistema», y lo contento que se iba a poner el grupo cuando se encontrara con la aventura al día siguiente.

Cerca del pueblo sonó mi móvil inquiriéndome que donde estaba, a lo que contesté: «estoy vivo».

Al llegar al «Boulevard», Pepe, (Pistacho Verde para los amigos), que se había quedado con las ganas de meterse en el follón, preguntó a Nico: ¿Qué puntuación del uno al diez le das a la obra?, Nico contestó entusiasmado: Un ocho con dos, la misma pregunta me la realizó a mí, que dubitativamente respondí, un uno con dos, y otra vez a Jose Antonio, quien ni contestó con palabras, limitándose a torcer el gesto en una mueca de difícil transcripción, y que en principio no auguraba nada bueno.

Al día siguiente se vería que la Conjura resultó un éxito.

Un nuevo fantasma recorre la Región: es el fantasma del senderismo. No, no estamos parafraseando el viejo manifiesto de Carlos Marx, hablamos de un nuevo fenómeno que paso a paso, de forma silenciosa, amenaza con minar los cimientos de nuestro modelo social y económico. Como una mancha de aceite se extiende y recorre caminos, valles, ramblas y montañas murcianas. No hay paraje que se les resista, son los senderistas: una inminente amenaza para centros comerciales, agencias de viajes, restauradores, hosteleros, publicistas, medios de comunicación, marcas deportivas, star system, etc.

Por las ramblas del Cañar y el Valdelentisco, siguiendo la ruta de antiguas romerías a santuarios marianos; por la Ermita de la Encarnación en tierras de Caravaca, recuperando ancestrales peregrinaciones que se remontan a druidas celtas e íberos; por el Carche y el Monte de las Cenizas, por Carrascoy y el valle del río Chicamo, por todos sitios parece haberse desatado esta nociva costumbre hasta alcanzar proporciones de verdadera epidemia.

¿Y cómo empezó todo? Pocos podrían responder a ciencia cierta. El inicio de tales prácticas se pierde en las nebulosas del camino. Aunque comienzan a difundirse diversos mitos fundacionales. En uno de ellos se rumorea que hace años, Pencho Meseguer, natural de Pliego, un buen día tras finalizar sus quehaceres en el huerto y atribulado como se hallaba el buen paisano tras una acalorada discusión doméstica con la Chacha Mariana, tuvo a bien echar a andar hacia la Fuente de la Portuguesa. A su vuelta se vio al hombre relajado, e incluso se atisbaba cierto aire socarrón en su mirada. Adquirió Pencho el hábito de repetirlo, llegando a Casas Nuevas y hasta Malvariche. Al tiempo empezaron a acompañarle otros paisanos y todos hallaron en la nueva afición: solaz, contento, compañía y demás buenas sensaciones. No dejan de ser vagas suposiciones. Lo que sí es cierto es que, sin haber aparentemente relación directa entre ellos, diversos grupos de caminantes armados de bota y bastón dieron en hacer lo propio en distintos parajes de la antaño denominada Cora de Teodomiro, también conocida por la Coponia (comarca del sureste español cuyos imprecisos confines quedan vagamente delimitados geográfica y culturalmente por la isoglosa lingüística que traza la expresión ¡Acho, copón! y por el atávico hábito gastronómico de las pelotas de pava y embutido el día de navidad).

Lo cierto y verdad es que la rebelión senderista parece imparable y las partes afectadas: gobierno regional, fuerzas vivas de la economía, los negocios y medios de comunicación empiezan a diseñar estrategias para combatir lo que de no hacerlo acabará por socavar los mismos cimientos del sistema.

Fueron los responsables de los nuevos macrocentros comerciales de Murcia, los primeros en dar la voz de alarma al apreciar un notable descenso en la tradicional afluencia dominical a los mismos. ¿Para qué demonios se habían invertido aquellas ingentes sumas en construir estas modernas catedrales del consumo si a la gente le daba por tirarse el domingo al monte?

Siguieron los bares de noche y restaurantes, quienes acusaron una sustancial merma en sus ganancias las vísperas de festivos. Las cenas pantagruélicas y las copas de los sábados noche parecen inconciliables con madrugar la mañana siguiente. Estos nuevos subversivos ni siquiera paran en una venta a comer, ¡se llevan fiambreras y bocadillos!, y se los ventilan sobre un risco o a la sombra de una vieja encina. ¿Dónde se ha visto tamaña desfachatez?

Las agencias de viajes estallaron de indignación al no poder completar para el puente de la Constitución sus estupendos paquetes turísticos con todo incluido. ¡Se fueron a la Sierra de Grazalema, a un albergue juvenil! El colmo, si consideramos que en su mayoría se trata de bien granados señores de cuarenta y cincuenta. Encima aducían razones tan espurias como lo de turismo masificado y convencional.

Y luego están las televisiones, clubes de fútbol y los obispos. Increíbles retrasmisiones deportivas típicas de los domingos por la mañana: motociclismo, Fórmula 1, esquí, pierden audiencia a pasos agigantados ante la indiferencia de estas hordas senderistas que sacrifican misa, centro comercial, partido y restaurantes por ir al monte a caminar. Si esto sigue así el chiringuito se nos viene abajo, se lamentan los afectados. ¡No gastan en nada los jodíos! Los bastones no parecen caducar ni estar sujetos a la noble práctica industrial llamada obsolescencia programada. Y unas buenas botas duran y duran, y duran.

También las farmacéuticas están a la greña. El imparable descenso en el consumo de ansiolíticos, antidepresivos, fármacos para el colesterol, etc., no se compensa con alguna que otra tendinitis u ocasional esguince.

Diversos sectores profesionales se hallan en el punto de mira. La organización médica colegial parece confusa pues se ha sabido de facultativos que no sólo recomiendan el senderismo como fuente de salud, sino que ellos mismos lo practican. Algo parecido ocurre con ciertos sectores educativos a los que se acusa de desviar dinero público para la organización de sospechosas actividades extraescolares al aire libre. Sus promotores lo niegan y ocultan sus intenciones bajo el sofisma de lo que llaman educación medioambiental. No hace mucho la asociación de padres en un colegio público de Murcia, con toda seguridad contagiados por el virus senderista, puso reparos a la organización de un fin de semana de esquí subvencionado. ¿Qué necesidad había de crear en los niños esas caras aficiones a tan temprana edad? ¡Los obcecados progenitores osaron sugerir la organización de excursiones!

Incluso desde alguna Dirección General de la Comunidad Autónoma se llegó a publicar rutas de senderismo. Un portavoz del Gobierno Regional, presionado por la patronal, salió recientemente al paso de estas noticias manifestando que nunca han alentado en el pasado, ni lo harán en el futuro, las actividades senderistas, tan nefastas para la economía regional. Es más ya se trabaja en el diseño de políticas eficaces a fin de atajar el perjuicio que ocasionan tamaños dislates.

Por su parte, responsables de la Consejería de Turismo alertan del daño que supone para la imagen de marca de la Región. Tras años de esfuerzos en el fomento de un turismo de calidad, a base de resorts, campos de golf, puertos deportivos, etc. llegan estos caminantes de medio pelo a popularizar hábitos que no se ajustan a nuestro modelo de ocio deportivo. Los turistas y nuevos residentes foráneos quedan pasmados cuando los ven. Su actitud es un intolerable desafío a un sistema de ocio bien organizado y generador de riqueza para la Región. No compran entradas, no juegan al golf, no alquilan apartamentos en verano junto a los nuevos yatch club. Para más inri, cuando llegan de sus subversivas actividades dominicales aparcan frente a unos céntricos grandes almacenes, agitando desafiantes sus bastones y paseando sus embarradas botas y multicolores atavíos entre las gentes decentes que se aplican con ejemplar diligencia a lo que se supone que han de hacer los ciudadanos probos y adultos una tarde de domingo, que no es otra cosa que comprar y mirar escaparates.

Foto tomada por nuestros satélites espía en la vecina sierra de Mariola (Alicante)

Las federaciones deportivas de la región rechazan el considerar el senderismo como tal. No se compite, no se gana nada ni a nadie, no se generan derechos de retrasmisión en los medios, no se gasta en bonitas camisetas uniformadas. Todo en el senderismo semeja desorden y descontrol. A lo sumo el que antes llega ha de armarse de paciencia franciscana y esperar al último. Todo ello es incompatible con el fomento del espíritu deportivo y los nobles valores competitivos.

El responsable de Interior admite la gravedad del problema pero resalta la dificultad que supone controlar estos grupos y su contagiosa influencia en la ciudadanía. Las células senderistas no responden a una estructura orgánica jerarquizada. Sus relaciones son fluidas y no atienden a los patrones de las organizaciones subversivas clásicas. Se sirven de internet y las nuevas tecnologías para mantener contactos y dar publicidad de sus actividades, incluso organizan foros y blogs. Pero todo ello de forma poco estructurada, lo que hace imposible su control. Sus líderes no se comportan como tales, rechazan el ejercicio de la autoridad y de los atributos del mando. Cualquier senderista que conozca una buena ruta, lanza la idea y se tira al monte, otros lo siguen y a su vez lideran nuevas excursiones con conocidos y amigos. Las rutas se comparten sin generar derecho de uso alguno ni pretender el menor protagonismo. Nadie parece reclamar derechos de propiedad de ideas o senderos, en abierto desafío a los fundamentos de la sociedad y la economía de mercado que sustenta nuestro modo de vida. Los caminantes se juntan y comparten los gastos del autobús, no hay más negocio. A partir de ahí, todos a caminar siguiendo al guía, quien ostenta a lo sumo una cierta autoridad moral sobre el sendero.

Comentan que uno de los grupos más activos y por ende más potencialmente dañinos es el formado en torno a un cabecilla que responde al alias de José Antonio y es natural de Torreagüera, la tierra del otrora peligroso y subversivo caudillo: Antonete Gálvez, quien allá por el siglo XIX desató aquella atrabiliaria revolución cantonal, haciéndose fuerte en el Miravete y por tierras de Cartagena. Este nuevo caudillo de Torreagüera no responde al perfil convencional de un líder: semeja menudo aunque fibroso, de maneras suaves aunque no afectadas, dialogante a la par que porfiado. Nunca vocifera ni amenaza, pero su paso es firme y perseverante. Un subversivo, en definitiva, de la peor jaez, que bajo una fingida piel de cordero ha reunido a su alrededor una cuantiosa mesnada donde abundan auténticos fanáticos del camino. Sorprende la inusitada fidelidad que le muestran sus secuaces. Nadie ha osado delatar su paradero, ni tras someterlos a refinadas torturas consistentes en interminables horas de visualización del nuevo canal de televisión regional. Es más, este sujeto se muestra ubicuo como pocos, armado de GPS anda siempre en constante movimiento por las sierras de la Región, que conoce como nadie. Atraparlo se antoja una quimera para las fuerzas de Seguridad.

Elementos afectos a este grupo ensalzan, en un alarde de fanatizado proselitismo, las supuestas bondades de estas prácticas: salud, forma física, amistad y compañía. Además está el conocimiento del medio, condición previa para valorar nuestro patrimonio natural, arqueológico, etnológico y cultural: tradiciones, artesanía, gastronomía. Hay quienes afirman que el senderismo les ha servido para superar baches emocionales, de forma más eficaz que los psicólogos o el prozac. Hay quienes han encontrado amistades e incluso pareja. Incluso están los que declaran haber advertido una notable mejoría en su rendimiento erótico-festivo. Vienen del monte con remozados deseos, será por lo del verde, y cuando llegan a casa, ni encienden la tele, se aprestan raudos a sus íntimos devaneos.

La socióloga Pilar del Camino advierte además de otro fenómeno potencialmenente peligroso. Desde el pasado verano se viene observando en las playas de los parques naturales de Calblanque y Calnegre, así como en el Portús, la presencia de bañistas y caminantes que compartían libros y los dejaban en lugares de paso con el avieso propósito de que otros los leyeran. El riesgo estriba en que se crucen las dos aficiones con lo que aumentaría exponencialmente el riesgo que comportan para el uso del tiempo libre y el ocio. Imaginen las consecuencias nefastas que se ciernen sobre nuestro mundo. Que importantes sectores de la población usen horas y horas de su valioso tiempo libre en sólo leer y caminar nos aboca al desastre. ¿Qué haríamos con pistas de esquí, centros comerciales, palacios de deportes, cadenas de televisión, hoteles? ¿Convertirlos en salas de lectura y librerías? Ni eso, pues prefieren leer en el campo o en la intimidad de sus casas. Además el camino les ofrece una extraordinaria oportunidad para compartir inquietudes y lecturas. Nos enfrentamos pues a uno de los mayores desafíos que ha conocido la historia reciente de la civilización.

En este punto al menos guardamos un moderado optimismo, pues la extensión del hábito de la lectura y demás devaneos culturales parece controlado en Murcia gracias a la eficaz labor preventiva desarrollada durante años por la Administración regional.

No ocurre así con el problema de la bicicleta, de similares connotaciones y ya observado hace décadas en el norte de Europa. Si bien tardó el llegar a nuestras ciudades, parece volver a echar raíces en una tierra en la que su uso ya era tradicional entre los huertanos. Ciertos grupos están reivindicando su uso en la ciudad como alternativa al tráfico rodado. Imaginemos el caos que pueden provocar y las nefastas consecuencias para la industria automovilística y el sector energético. Recientemente el uso de la piragua en la costa se esta sumando a esta silenciosa rebelión en el uso no consumista del ocio para conformar un paisaje de futuro lleno de sombras.

Consultados expertos de los más prestigiosos centros de conocimiento del mundo, todos observan fenómenos similares por todo el planeta y expresan temores parecidos. Desde principios de los noventa han surgido peligrosos teóricos de la Crítica Política y Social quienes, bajo la etiqueta de Otro mundo es posible, alientan el potencial revolucionario de estas prácticas al tiempo que brindan una perversa coartada intelectual a estos movimientos subversivos. Es el caso de Charles Path, discípulo de Noam Chomsky en el MIT : «La naturaleza del poder es ubicua. Ya no hay Palacios de Invierno que tomar o Bastillas que asaltar. Las manifestaciones en la calle tienen escaso poder. Sólo cuando la gente deje de ir a los centros comerciales, apague las televisiones y abandone los automóviles para descubrir formas más auténticas de relacionarse con los demás y de usar su ocio, no mediatizadas por el consumo o el interés, el alienante sistema que nos domina se vendrá abajo como un castillo de naipes». Es por ello que el senderismo, junto a la lectura, puede derivar en la nueva forma de desobediencia civil: una resistencia callada y silenciosa pero efectiva. Desde esta óptica entendemos que coger botas y bastón y tomar camino se convierte en un acto revolucionario, un arma poderosa cuyas consecuencias pueden resultar demoledoras. Sobre todo si como parece va acompañado de conversación, interés por las pequeñas cosas, lectura, bicicletas y piraguas, un coctail explosivo.

Seguiremos informando de la evolución del fenómeno en sucesivas entregas. De momento, manténganse alerta, enciendan el televisor y acudan solícitos a sus centros comerciales, hablen poco con los vecinos, engorden y consuman de la forma más insostenible que hallen, es el mejor antídoto ante la nefasta influencia de la epidemia senderista.